Ab und zu gerät man an einen Zeitgenossen, der gerade oder vor nicht allzu langer Zeit einen Film im Kino oder bei Netflix, Amazon oder sonstwo gesehen hat, der ihn aus irgendwelchen Gründen nachhaltig beeindruckt, wenn nicht sogar begeistert hat, weswegen er jedem – wirklich jedem – den er trifft, den Plot des cineastischen Meisterwerks aufs Auge drücken muss, weil der nämlich so wahnsinnig genial, tiefgründig, komisch oder so gewesen sei. Und wenn man dann selbst so ein Typ ist, der es eigentlich hasst, den Plot von vermeintlich cineastischen Meisterwerken erzählt zu bekommen, eben weil man auch vielleicht zu den Typen gehört, die, wenn sie sich für den Plot interessieren würden, den Film selbst im Kino oder bei Netflix, Amazon oder sonstwo angesehen hätten, was aber bei dem Film, dessen Plot der Zeitgenosse aus Gründen der Begeisterung ganz unbedingt erzählen muss, ganz sicher nicht der Fall gewesen wäre, da dieser zu erzählende Filmplot alles andere als genial, tiefgründig, komisch oder so gewesen sein kann. Und wenn man sich dann dennoch dazu entschlossen hat, irgendwie höflich zu bleiben, hört man sich den Plot, den der cineastisch begeisterte Zeitgenosse mit leuchtenden Augen erzählt, eben an, heuchelt zuweilen ein wenig Interesse, indem man beispielsweise ein „isnichwahr!“ oder ein oder mehrere „okeeeeeh…“ oder ein „unglaublich!“ oder „ächtjetzt?“ in den Redefluss des begeisterten Cineasten wirft, der einem diese Aufmerksamkeiten mit dem Schildern von immer mehr und immer belangloseren Details eines äusserst langweiligen cineastischen Meisterwerks dankt, weshalb man dann nach einer gefühlten Ewigkeit und dem Unterdrücken mehrerer Fluchtimpulse ziemlich froh sein wird, wenn der cineastische Enthusiast sich endlich endlich zum Filmende, sei dieses ein Happy End oder ein Sad End oder nur ein Cliffhanger, durcherzählt hat, woraufhin er dann mit rosigen Wangen und einem leicht debilen Grinsen im Gesicht im Antlitz des Gegenübers, also bei einem selbst, nach irgendwelchen Anzeichen dafür forschen wird, ob man den Witz verstanden hat, ob man ganz und gar ergriffen ist aufgrund der abgrundtiefen Tiefgründigkeit des Meisterwerkes oder ob man es jetzt schon nicht erwarten kann, auch noch die weiteren Folgen der cineastischen Vollkatastrohphe erzählt zu bekommen, die aber – gottseidank – noch nicht abgedreht sind und nach Lage der Dinge auch nie sein werden, da ausser dem cineastischen Enthusiasten, der einem soeben eine halbe Stunde Lebenszeit klaute, und ein paar anderen hoffnungslos verwirrten Hansel kein Mensch diesen cineastischen Schwachsinn wirklich bis zum Ende angeschaut hat.

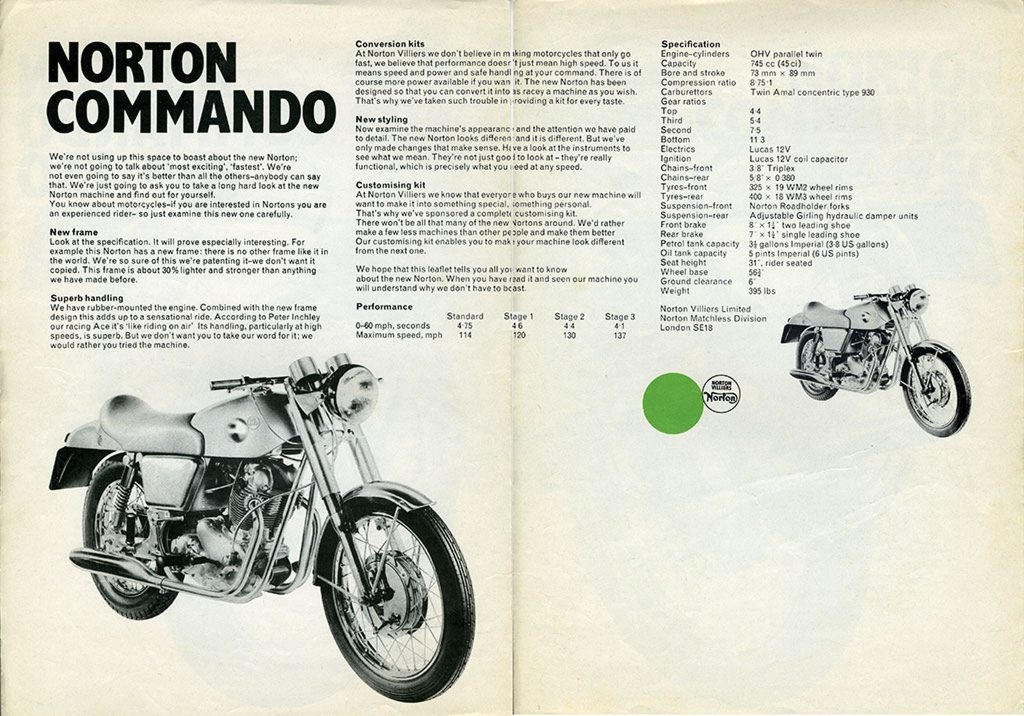

Und das alles hat man natürlich im Kopf, wenn man sich entschlossen hat, den zu schreibenden Text über ein altes Motorrad an einem alten Film aufzuhängen, weil man über eine alte Werbeanzeige gestolpert ist, auf der fünf junge Frauen hinter einer alten, damals jungen Norton Commando stehen, und eher nicht motorrad-werbetypisch „verführerisch“ schauen, sondern vielmehr herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen spöttisch oder auch leicht überheblich, während über ihren Köpfen unübersehbar die drei Worte „The wild bunch“ zu lesen sind, womit die damaligen Werbestrategen Nortons offensichtlich Bezug nehmen wollten auf einen Film, der ein oder anderthalb Jahre vor der Konzeption der Werbeanzeige, die erst ab Herbst 1970 entstanden sein kann, da – wie der Experte natürlich sofort erkennt – die präsentierte Maschine mit Lucas Flügelschaltern ausgerüstet ist, die erst ab dem Modelljahr 1971 verbaut wurden, in die amerikanischen Kinos kam. Und weil diese werbestrategische Verknüpfung zwischen einem Western und einem Motorrad, die noch unterstrichen wird durch das Outfit der jungen Frauen, die unter anderem eine Lederweste, ein Jeanskleid, eine Fellweste sowie drei Cowboyhüte undsoweiter tragen, zum Zeitpunkt ihrer Verknüpfung unter Umständen ganz andere werbestrategische Ziele verfolgte, da man seitens der Werbestrategen von Norton vielleicht versuchen wollte, etwas von dem Glanz oder dem Erfolg des Westerns „The wild bunch“, der alles andere als eine cineastische Vollkatastrophe war, irgendwie für die Verkaufsförderung der Norton Commando zu nutzen, indem beispielsweise das „wild“ von „The wild bunch“ auf den besonderen Punch britischer Parallel Twins hinweisen sollte, bekommt diese Verknüpfung heute, mehr als 50 Jahre nach der Erstaufführung des Hollywoodfilms und mehr als 40 Jahre nach dem Untergang der Norton Commando, einen ganzen anderen Dreh, und das hat natürlich etwas mit dem Plot von „The wild bunch“ als auch der sehr speziellen Geschichte der „Norton Commando“ zu tun, was es dann wiederum notwendig macht, nicht nur – ‚tschuldigung! – den Plot des Westerns, sondern auch die Geschichte der Norton Commando zumindest in Teilen zu beleuchten.

Als die Norton Commando 1967 auf der Motocyclorama in London das Licht der Öffentlichkeit erblickte, präsentierte sich dem faszinierten Publikum eine seltsame sowie wahrscheinlich bis heute einzigartige Mischung von Motorrad-Stilelementen aus verschiedenen Epochen, ein kernig motorisiertes Zweirad, das gewissermassen irgendwo zwischen dem Gestern und dem imaginierten Morgen des britischen Motorradbaus festhing. Das Morgen oder die Zukunft des Motorrads, wie man sie sich bei Norton so vorstellte, manifestierte sich bei der Neuvorstellung neben einigen technischen Details vor allem im Design der Maschine, das von einem mehr oder weniger stylischem Heckbürzel, sowie einem modern geschwungenen Tank und den beiden Seitenteile dominierte wurde, die allesamt aus Fibreglass gefertigt worden waren, was ein damals mächtig angesagtes Leichtbaumaterial war. Farbgestalterisch gekontert wurden die silbernen Kunststoffteile durch eine orange bezogene Sitzbank, deren vorderen „Ohren“ sich beidseitig an den Tank schmiegten, um vielleicht als Kniekissen dienen zu können, ein Versprechen, das jedoch praktisch nie eingelöst werden konnte. Verantwortlich für dieses Design, als auch für die angeplante avantgardistische Imagekampagne war die damals erst zwei Jahre alte Londoner Markenberatungsagentur Wolff Olins, die sich in späteren Jahren einen Weltruf erarbeiten sollte. Das „Gestern“ der Norton Commando oder defensiver formulierte: ihr „Bewährtes“ zeigte sich vor allem in ihren technisch-funktionalen Teilen, der erprobten Roadholder Vorderradgabel, 1946 entwickelt und 1953 modifiziert, der Vorderradtrommelbremse von 1955/56, die man für die Commando geringfügig überarbeitet hatte, der hinteren Trommelbremse, die seit 1938 eigentlich nie überarbeitet worden war, dem Getriebe und schliesslich dem Urviech von einem britischen Zweizylinder-Reihenmotor, 1947 ursprünglich für einen Hubraum von 500 ccm ersonnen, inzwischen aber immer wieder angepasst und verbessert, als auch der Nachfrage des us-amerikanischen Marktes nach immer stärkeren Maschinen folgend zunächst auf 650 ccm aufgebohrt und schliesslich bei einem Volumen von insgesamt 750 ccm angelangt, was insbesondere schon bei einem Vorgängermodell der Commando, der Atlas, massive Probleme verursacht hatte, denn mit dem stufenweise Anwachsen des Hubraums stiegen die Vibrationen des Gleichläufer-Motors, bei dem beide Kolben gleichzeitig parallel die Zylinderlaufbahnen entlang donnerten, quasi im Quadrat, was den amerikanischen Motorradjournalisten Phil Schilling 1974 in der Rückschau zu der Feststellung trieb:

„Die Atlas war ein unglückliches Motorrad. Wenn die 650er durch ihr Schütteln die Zähne entblösste, riss der 750er durch wütende Vibrationen die Kiefer auseinander. Die Atlas vibrierte nicht mehr nur Muttern und Schrauben lose. Sie bebte vielmehr die Highways entlang und fütterte derweil die Strassengräben mit ihrem Metall.“

Und eben dieses Schicksal, sich im laufenden Betrieb und entsprechend höherer Motordrehzahl sozusagen selbst aufzulösen, hätte auch die Commando ereilen können, wenn man sich bei Norton nicht entschlossen hätte, das schicke Motorrad-Morgen des im „Swinging London“ der 1960er Jahre konzipierten Designs und das kernig Motorrad-„Bewährte“ der glorreichen Zeit des britischen Motorradbaus auf sehr besondere Art und Weise miteinander zu verbinden, wozu es allerdings notwendig war, den legendären und richtungsweisenden Norton-„Featherbed“-Rahmen, Anfang der 1950er Jahre entwickelt und seitdem aufgrund seiner hervorragenden Fahreigenschaften unter anderen auch von BMW kopiert und leicht modifiziert, wo er immerhin bis Mitte der 1990er Jahre verbaut wurde, aufzugeben und durch einen neuen Rahmen zu ersetzen. Und genaugenommen handelte es sich bei diesem Rahmen nicht nur um eine komplette Neukonstruktion, sondern auch um einen tiefgreifenden, um nicht zu schreiben revolutionären Eingriff in die Physiognomie eines britischen Motorrads, welcher gewissermassen den Eintritt in eine neue und einzigartige Dimension des Motorradfahrens markieren sollte, was umso verwunderlicher ist, da dieses technische Wunderwerk erstens ausgerechnet von einem britischen Motorradhersteller entwickelt worden war, denen man bis in die heutige Zeit eine gewisse Innovationsfeindlichkeit nachsagte und sagt, zweitens noch dazu von Norton, die eigentlich chronisch klamm und immer mal wieder in wirtschaftlichen Kalamitäten waren, und drittens auch noch in so atemberaubend kurzer Entwicklungszeit von nur wenigen Monaten die – naja – nennen wir es mal: Serienreife erlangte.

Ungefähr zur gleichen Zeit als Nortons Mutterkonzern AMC 1966 auch aufgrund der aufkommenden japanischen Konkurrenz sowie einer vor allem für den wichtigen us-amerikanischen wenig attraktiven Produktpalette insolvent ging und man sich bei Norton in der Folge und unter dem neuen Eigentümer Manganese Bronze Holdings Ltd. in einem Anfall nicht nur latenten Grössenwahns daran machte, auf den Trümmern grösstenteils verschnarchter Motorradmodelle und mittelalterlich anmutender Produktionsbedingungen nichts weniger als das erste Superbike der Geschichte auf die Räder zu stellen, suchte man auf der anderen Seite des grossen Teichs bei Warner Bros.-Seven Arts nach einem geeigneten Filmstoff für Sam Peckinpah, einem Regisseur, dessen Ruf in den Jahren zuvor ein wenig gelitten, der sich aber neuerdings sozusagen in der Strafrunde beim Fernsehen wieder erfolgreich einen Namen gemacht hatte, weshalb man ihm auch in Hollywood die Gelegenheit zum Comeback geben wollte. War zunächst daran gedacht, ihn einen Abenteuerfilm drehen zu lassen, vertraute man ihm, nachdem sich bei Warner Bros.-Seven Arts rumsprach, dass die Konkurrenz von 20th Century Fox sich die Rechte für „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ gesichert hatte, die Realisierung von The Wild Bunch an, wie „Butch Cassidy and the Sundance Kid“ ein Western und somit nach Meinung der Studiobosse von Warner Bros.-Seven Arts bestens dazu geeignet, dem Machwerk der Konkurrenz an den Kinokassen den Rang abzulaufen. Wobei das mit dem Western so eine Sache ist, denn strenggenommen ist The Wild Bunch eigentlich gar kein Western, na gut, es spielen Pferde mit und okeh, es wird viel, sehr viel geschossen und auch tragen die Schauspieler die meiste Zeit über so ähnliche Hüte wie die Modells auf Nortons Werbeanzeige, aber das eigentliche Thema des Films ist kein klassisches Westernthema, also kein lustvolles Niedermetzeln von ganzen Indianerstämmen oder so ein Law-and-Order-Gedöns, wonach der Outlaw sich aufgrund irgendwelcher schicksalshafter Wendungen zum Good Guy wandelt, um sodann in einem aus zusammengenagelten Bretterbuden bestehenden und von Kriminalität geplagten Nest im Nirgendwo des Wilden Westens für Ordnung zu sorgen, wozu er den vielen Bad Guys in Town eine ordentliche und meistens finale Abreibung verpassen muss, sondern das eigentliche Thema von „The Wild Bunch“ ist das Heraufdämmern eines neuen Zeitalters oder anders ausgedrückt: Das Ende einer Ära und die verschiedenen Möglichkeiten von dieser Abschied zu nehmen.

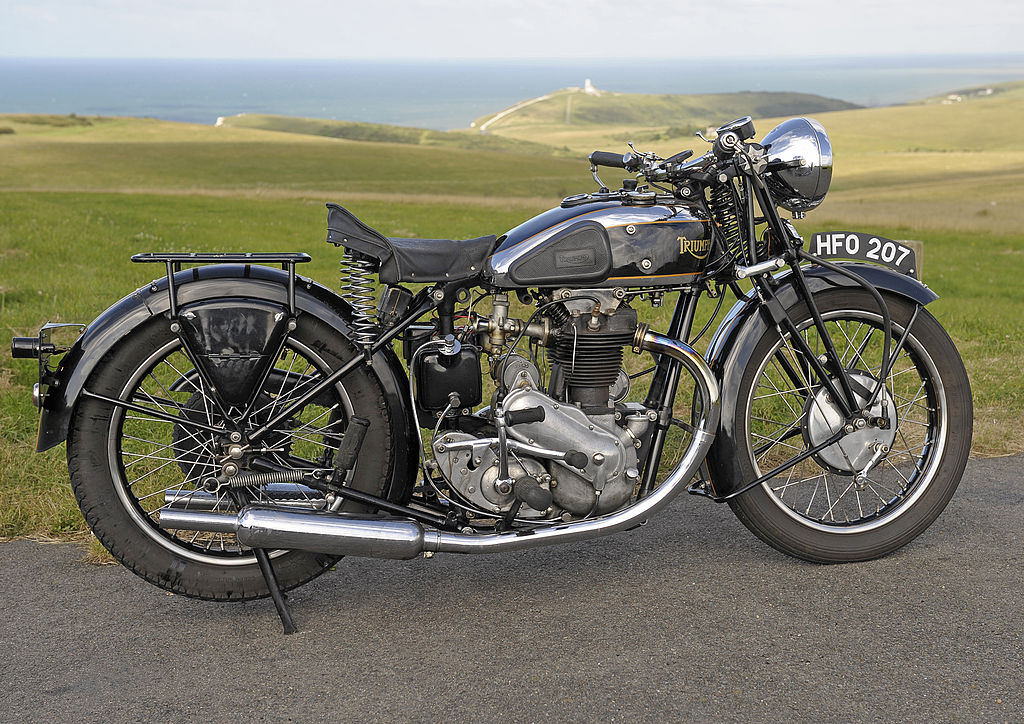

So wie Mitte der 1930er in England ein neues Motorrad-Zeitalter heraufdämmern sollte, als man sich bei der zwar in Coventry ansässigen, aber von zwei Nürnbergern gegründeten Triumph Motor Company, die sowohl Autos als auch Motorräder fertigte, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten entschloss, die Motorradproduktion aufzugeben und sich nur noch dem Automobilbau zu widmen, was Jack Sangster, Eigentümer der zu dieser Zeit erfolgreicheren Konkurrenzfirma Ariel Motorcycles, die Gelegenheit bot, die Motorradsparte von Triumph aufzukaufen. Triumph verfügte schon damals über gewachsene Geschäftsverbindungen in die USA und somit und anders als Ariel über einen Namen in einem Markt, welcher in den kommenden Jahren immer wichtiger werden sollte, weshalb es Sangster offensichtlich und klugerweise daran gelegen war, das neu erworbene Unternehmen mit immerhin 850 Mitarbeitern nicht seiner eigenen Firma Ariel Motorcycles einzuverleiben, sondern unter dem neuen alten Namen „Triumph Engineering Co.“ weiterzuführen. Die Leitung des Unternehmens vertraute er einem jungen Ingenieur an, der schon bei Ariel durch ungewöhnliche, aber innovative Kreationen, wie beispielsweise dem Motor der Ariel Four Square aufgefallen war, bei dem vier Zylinder im Quadrat angeordnet waren, auf sich aufmerksam gemacht hatte. Der damals 35jährige Edward „Ed“ Turner, der, ohne formalen Berufs- oder Studienabschluss, sich sein Wissen grösstenteils autodidaktisch, in Abendschulkursen oder durch gehobenes Learning-by-Doing unter Anleitung von Ariels Chefingenieur Vale Page angeeignet hatte, wurde von Sangster mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet und sollte sich schnell als Glücksgriff erweisen.

Turner traf bei seiner neuen Aufgabe gewissermassen auf die Hinterlassenschaften seines ehemaligen Chefingenieurs Vale Page, der Ariel bereits 1932 in Richtung Triumph verlassen hatte, um dort die Produktpalette zu überarbeiten und zu attraktiveren, allerdings mit nur mässigem Erfolg, bevor er Triumph vier Monate vor der Übernahme durch Sangster wieder verlassen sollte. Neben verschiedenen Einzylindern fand Turner nun auch den Parallel-Twin der Triumph 6/1 vor, eine Kreation Pages, die Turner eigentlich bestens gekannt haben muss, war ihr immerhin 649 ccm grosser Motor doch ein konstruktiver Abkömmling seines eigenen 500 ccm Quadratvierzylinders der Ariel Four Square gewesen. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Ariel hatten er und Page mit dem Vierzylindermotor und seinen zwei Kurbelwellen verschiedene Tests unternommen, dabei auch einmal eine der beiden Kurbelwellen samt zugehörigem Geraffel entnommen, um den Vierzylinder als Zweizylinder laufen zu lassen. Das Resultat war verblüffend, denn der sodann 250 ccm grosse Reihen-Zweizylinder entwickelte eine sehr sanfte Kraftentfaltung, wobei es kaum einen Unterschied zu machen schien, ob sie den Motor als parallelen Gleichläufer oder 180-Grad-Twin (gegenläufig) konfigurierten. Warum also, muss sich Page damals gedacht haben, sich mit einem komplizierten und versponnenen Quadrat-Vierzylinder herumplagen, wenn sich das erwünschte Ergebnis eines potenten und dabei vergleichsweise vibrationsarmen Motors doch so viel einfacher verwirklichen liesse. Ein Gedanke, den er dann später bei Triumph in Gestalt der Triumph 6/1 in die Tat umsetzte, allein verkaufte sich das Motorrad schlecht. Die Gründe hierfür waren vielfältig, letztlich aber einerlei, da sich die Herstellung des Motorrad ohnehin nur sehr schwer wirtschaftlich darstellen liess, weil man so ziemlich keines seiner Teile auch in den anderen Einzylindern, den Brot-und-Butter-Motorrädern Triumphs, verwenden konnte, sondern diese ausschliesslich für die Triumph 6/1 herstellen oder einkaufen musste, was das Motorrad schlussendlich zu teuer machte. Die 6/1 war ein Flop, ihre Produktion wurde alsbald eingestellt, aber dennoch gebührt ihr die Ehre der erste klassische britische Parallel-Twin eines renommierten Herstellers gewesen zu sein und darüber hinaus auch als konstruktives Vorbild jenes Motors gedient zu haben, der bald das Licht der Welt erblicken und dann ziemlich schnell zur stilbildenden und prägenden Ikone des britischen Motorradbaus aufsteigen sollte.

Triumph 6/1

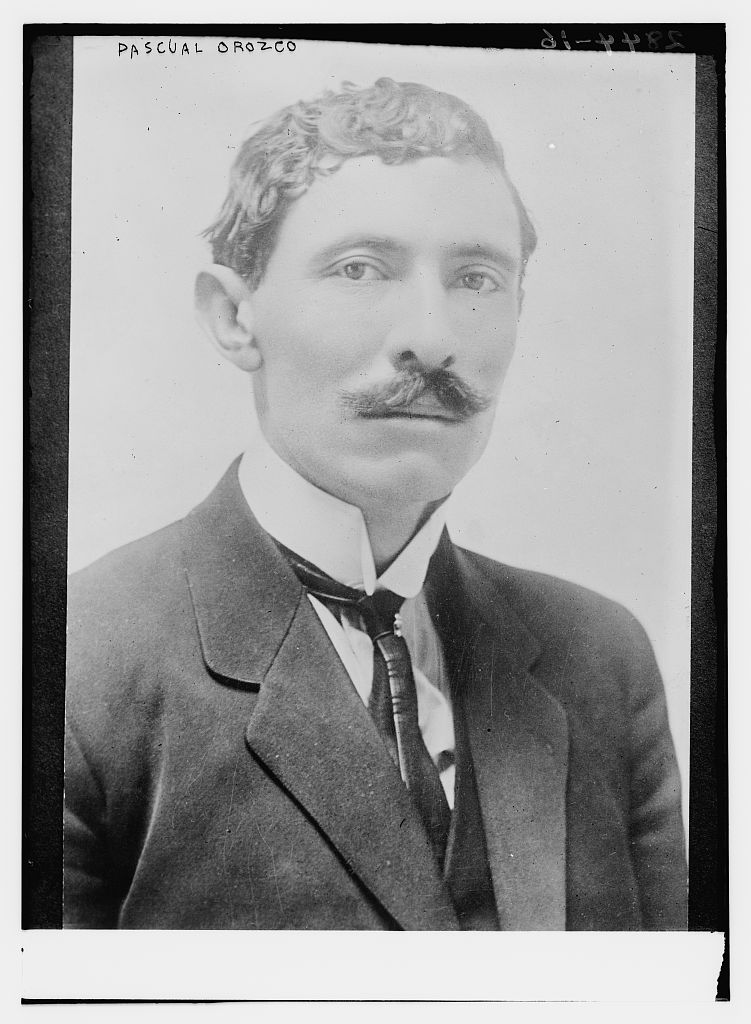

Sam Peckinpah datierte seine Western-Ikone „The Wild Bunch“ in das Jahr 1913 und platzierte es damit zeitlich geschickt an den Nahtstellen verschiedener gesellschaftlicher und sozialer Entwicklungen. Zum einen ist es gewissermassen das Jahr 1 nach dem das, was man die „American Frontier“ nennt – also die Ausdehnung des Einwanderungslandes USA von Ost nach West, wobei der „Wilde Westen“ als kultureller, geographischer aber auch rechtlicher Grenzraum zwischen Indianerland und Siedlergebiet immer weiter nach Westen vorrückte, bis er endlich die Pazifikküste erreichte, um sich dann sozusagen aufzulösen – auch durch die offizielle US-Bundesstaat-Werdung der beiden letzten bis dahin durch Washington verwalteten Territorien Arizona und New Mexico formal abgeschlossen wurde (Die entfernten Gebiete Alaska und Hawaii sollten erst 1959 folgen). Allerdings setzte die Zersetzung des „Wilden Westens“ mit dem Heraufdämmern des von Mark Twain so genannten „Gilded Age“, dem vergoldeten Zeitalter, schon viel früher, so um 1870, ein, als das Land durch die Industrialisierung zu einem beispiellosen Wirtschaftswachstum ansetzte. Treiber dieser Entwicklung war vor allem die Eisenbahn, ein riesiges Land musste schliesslich durch die Schiene erschlossen werden und dazu benötigte man nun einmal Unmengen Maschinen, Minen, Erze, Stahl, Hochöfen, Kohle, Öl, Kraftwerke, Ingenieure, Know-How, Arbeitskräfte, Logistik, versorgende Infrastruktur und das alles finanzierende Geldgeber, Banken und Aktien. Kurz, es war die Gründungszeit der Tycoone, Typen wie Vanderbilt, Carnegie und Rockefeller machten innerhalb kürzester Zeit unvorstellbare Vermögen und Ingenieure und Erfinder wie Edison, Westinghouse und Vail schufen bahnbrechende Innovationen, von denen wir heute noch profitieren. Allerdings hatte die Sache einen Haken, obwohl oder gerade weil die USA in einem wahnwitzigen Tempo bis 1900 zum grössten Industrieproduktionsland der Welt aufstieg, konnte die gesellschaftliche und administrative Entwicklung des noch sehr jungen Staates nicht mithalten. Die Folge war ein fast ungezügelter, unregulierter Raubtierkapitalismus, der auf kleinteilige, unvorbereitete und zunehmend korruptere Regierungsstrukturen traf. Dieser Gegensatz verschärfte sich nach Fertigstellung des Eisenbahnnetzes gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch gefährlich, als die nun zur Verfügung stehenden schnelleren und billigeren Transportwege die bis dahin bestehenden regionalen Märkte auflösten und einen grossen nationalen Markt schufen, auf dem jetzt jedoch auch ein grösserer Konkurrenzdruck herrschte, dem die Unternehmen auszuweichen versuchten, indem sie sich durch Übernahmen oder auch Fusionen zu immer gigantischeren Grosskonzernen zusammenschlossen. Sehr wenige Unternehmer, Eisenbahner, Industrielle und Bankiers geboten bald über ganze Branchen, riesige Vermögen und unzählige Arbeitsplätze und konzentrierten so viel politische Macht in nur wenigen Händen, vor deren Missbrauch sie nicht zurückschreckten, sondern ganz im Gegenteil, durch Preisfestlegungen, Korrumpierung der Politik, Lohndumping und gegenseitige Absprachen faktisch weite Teile des Wirtschaftslebens der USA dominierten. Gleichzeitig strömten immer noch Jahr für Jahr Millionen von Habenichtsen aus der alten Welt in die USA, bevölkerten dort vor allem die Städten und liessen das Heer der Armen beträchtlich anschwellen. Die amerikanische industrielle Revolution untergrub so das grosse amerikanische Gleichheitsversprechen, das gerade auch dem Geist der „American Frontier“ innewohnte, dramatisch. Von 1860 bis 1900, in nur vierzig Jahren, wuchs die soziale Ungleichheit immens und ging die Einkommensschere immer weiter auseinander, sodass 1900 die reichsten 2% der amerikanischen Haushalte ein Drittel des nationalen Vermögens besassen, die reichsten 10% über drei Viertel der amerikanischen Vermögen verfügten, während die unteren 40% so gut wie nix ihr Eigen nannten. Mit anderen Worten: Die Soziale Frage stand wie ein Elefant im Raum und liess vor allem in der Mittelschicht die Angst vor sozialen Unruhen und Rebellionen wachsen. Dieser durch das „Gilded Age“ bedingten Angst begegneten dann vor allem die sogenannten WASPs, weisse angelsächsische Protestanten der Mittelschicht, mit Reformbestrebungen, die beinahe alle Facetten und Bereiche der Gesellschaft betrafen. In heutiger Diktion könnte man sagen, sie betätigten sich als Aktivisten für ein gerechteres, nachhaltigeres, gesünderes, gleichberechtigteres, sozialeres Leben für so ziemlich Alle in den USA. Dieses „Progressive Era“ genannte soziale Phänomen, das man sich nicht als kompakte und homogene Bewegung vorstellen sollte, sondern vielmehr als eine gesellschaftliche Reaktion auf die sozial unzumutbaren Resultate des „Gilded Age“, die einen Zeitgeist entstehen liessen, der unzählige voneinander grösstenteils unabhängige „Grassroots-Initiativen“ gebar, die für die unterschiedlichsten sozialen Ziele stritten, wie eine stärkere Regulierung der Wirtschaft, einen starken Staat, aber auch für eine direkte Demokratie oder die Gleichberechtigung der Frau sowie für ein Verbot des Alkohols und anderer Genussmittel, eine gesunde Ernährung, eine staatliche Kontrolle der Pharmaindustrie und sich auch schon den Umweltschutz auf die Fahnen schrieben, indem man beispielsweise die Einrichtung von Nationalparks forderte. Die „Progressive Era“ setzte um 1897 ein und sollte bis um 1920 anhalten, wobei sich die Gelehrten uneinig sind, wann genau diese Ära auslief oder ob sie überhaupt jemals ein Ende fand. Die Reformbewegungen dieser Zeit begannen zunächst lokal, eroberten bald die nationale Ebene und waren, spätestens als es ihnen gelingen sollte, einige ihrer Anhänger in politische Funktionen bis hin zum Weissen Haus zu bekommen, auch erfolgreich. Die „Progressive Era“ war eine dringend notwendige Gegenbewegung zum „Gilded Age“, die, abgesehen von einigen Spinnereien, wie beispielsweise der Prohibition, das Staatswesen aber auch das gesellschaftliche Leben der USA modernisierten und reformierten und so die schlimmsten Auswüchse des Rauptierkapitalismus auch eliminierten. Und wer sich jetzt denkt, das kommt mir aber alles irgendwie bekannt vor: Dieser ungezügelte Kapitalismus, der durch ein Netz aus Eisenbahnschienen, auf dem man Waren als auch Informationen viel schneller als früher befördern kann, erst ermöglicht wird und der unreguliert einfach immer weiter wuchert, weil das Netz aus vielen kleinen regionalen Märkten einen einzigen immens grossen macht, und so immer grössere Konzerne auf unzureichende staatliche Strukturen treffen, die auf so viel Markmacht privater Unternehmen gar nicht vorbereitet sein konnten, da sie einst viel zu kleinteilig und ineffizient angelegt worden waren. Und wer sich dann noch wundert über diese Aktivisten einer Progressiven Bewegung, die sich in vielen Nichtregierungsorganisationen zusammenschliessen, um die Gesellschaft zum „Guten“ zu verändern, was ihnen insbesondere auch dadurch teilweise gelingt, indem sie staatliche Institutionen penetrieren, dem sei gesagt: ja, das darf einem schon alles bekannt vorkommen, aber das Allerbeste ist, dass Peckinpah auch die alten weissen Männer nicht vergessen hat, die an einem sonnigen Tage im Jahre 1913 in ein texanisches Provinznest einreiten, um die Eisenbahngesellschaft um ein paar Silberdollars zu erleichtern, weil Peckinpah offensichtlich wild entschlossen war, diese Perioden oder gesellschaftlichen Entwicklungsstationen, also die „American Frontier“, das „Gilded Age“ und die „Progressive Era“, die sich in der amerikanischen Geschichte zeitweise überlappten, in den Eingangssequenzen seines Meisterwerks „The Wild Bunch“ ganz furchtbar miteinander kollidieren zu lassen.

1937 Triumph Speed Twin

Als Edwards Turners Meisterwerk wird gemeinhin der „Speed Twin 500“ angesehen, sein Parallel Twin, den er im Juli 1937 der Presse vorstellte. Angesichts des Flops der 6/1, welcher auch der eher ambivalenten Einstellung der meisten britischen Motorradfahrer gegenüber Mehrzylindermotoren zuschulden war, ein mutiger Schritt, aber Turner hatte, nachdem er von Sangster zu Triumphs Managing Director ernannt worden war, seine Hausaufgaben gemacht. Zunächst hatte er sich der Brot-und-Butter-Einzylindermaschinen angenommen, krempelte entschieden deren Motoren-Palette als auch ihr Erscheinungsbild um, wobei er auf eine stärkere Kompatibilität der Teile der unterschiedlichen Modelle untereinander achtete und sich ansonsten bezüglich des Designs an Ariels Erfolgsmodell, der Red Hunter, orientierte.

1938 Ariel Red Hunter

Technisch enthielten die Kreationen Turners kaum Innovationen, aber sie offenbarten deutlich sein Talent als Designer sowie sein Gespür für den Geschmack der Kundschaft. Zu Turners Zeit, wie auch noch in den folgenden Jahrzehnten, beschäftigten Motorradhersteller keine Designer, die Formgebung war somit allein Sache der Ingenieure. Triumphs Design vor Übernahme durch Sangster, das zuletzt von Vale Page verantwortet wurde, wirkte etwas schwerfällig, altbacken, um nicht zu sagen plump. Turner machte das Erscheinungsbild von Triumphs neuen Einzylinder-Motorrädern dagegen moderner, leichter, heller und vor allem sportlicher. Und er erreichte dies unter Vermeidung eines kompletten Re-Designs, indem er nur einige, aber dann wesentliche Akzente setzte, wie beispielsweise ein zierlicherer und verchromter Tank, eine hochgeschwungene Auspuffanlage, verchromte Sattelfedern und ein verchromter Scheinwerfer sowie viel poliertes Aluminium am Motor selbst. Und weil Turner auch über ein gewisses Talent als Werber verfügte, sorgte er für ein einheitliches Firmenlogo und verpasste den neuen Motorrädern den aggressiv-griffigen Namen „Tiger“, der dann lediglich um die vermeintliche Spitzengeschwindigkeit der unterschiedlichen Typen, also Tiger 70, 80 und 90 (mph), ergänzt wurde. Die „neuen“ Motorräder wurden zu einem Erfolg und entstaubten zudem das bis dahin verschnarchte Image der Marke, woraufhin sich Turner daran machte den neuen Parallel Twin zu konzipieren. Auch hier setzte er auf seine Masche, technisch Bewährtes unter Beachtung wirtschaftlicherer Produktionskriterien in einem neuen, moderneren Gewand zu präsentieren, allerdings behalf er sich bezüglich der verbreiteten Skepsis der konservativen britischen Motorradfahrerschaft gegenüber Mehrzylindermotoren mittels eines Kniffs. Zu jener Zeit waren Doppelport-Motoren im Trend, Einzylindermotoren, die über zwei statt nur einen Abgasstrang verfügten, also zwei Krümmer und zwei Schalldämpfer für nur einen Zylinder. Technisch machte das wenig bis gar keinen Sinn, aber es entsprach wohl dem zeitgeistig ästhetischen Empfinden, vielleicht auch weil das Motorrad so in seiner Gestaltung symmetrischer wirkte. Nicht nur um eine grösstmögliche Gleichheit der Teile zu erreichen, lehnte Turner die Konstruktion seines 500 ccm Zweizylindermotors stark an den bereits bestehenden Tiger 70 Einzylindermotor mit 250 ccm an, sondern auch um den neuen Motor möglichst leicht und schmal halten zu können, konzipierte er den Zweizylinder gewissermassen als einen verdoppelten Tiger 70 Einzylinder, mit gleicher Bohrung, gleichem Hub und parallel laufenden gleich grossen Kolben der zwei 250 ccm grossen Zylinder. Das hatte neben konstruktiven Vorteilen und Kosteneinsparungen auch einen optischen Effekt, der neue 500 ccm grosse vertikale Twin war nur ein wenig breiter und nicht ganz zwei Kilogramm schwerer als der Tiger 90 500 ccm Einzylindermotor, passte deshalb problemlos in den gleichen Rahmen wie der Tiger 90 Einzylinder und konnte somit der kritischen Kundschaft mit seinen zwei Abgassträngen an jeder Seite sozusagen optisch als Doppelport-Einzylindermotor „untergeschoben“ werden. Dabei lief er ruhiger, liess sich leichter ankicken, war leiser und hatte bessere Beschleunigungswerte als der vergleichbare 500 ccm Einzylinder, zudem war die 5T Speed Twin 500 mit 75 Pfund nur 5 Pfund teurer als die Tiger 90.

1948 Triumph 5T Speed Twin 500

Mit anderen Worten: Dieses neue Motorrad war der von Sangster geforderte „instant success“, die 5T Speed Twin 500 wurde turner-typisch gestylt zum Verkaufsschlager, ein grosser Wurf, dem Turner nur zwei Jahre später einen weiteren Coup folgen liess: Die T100 Tiger 500. War die Speed Twin eher als Tourenmaschine ausgelegt, handelte es sich bei der T100 um ihre sportliche Schwester. Als Sportmaschine erhielt ihr Motor ein paar leistungssteigernde Goodies, zudem verfügte sie neben einigen anderen Ertüchtigungen über einen grösseren Tank, einen verstärkten Rahmen und eine ziemlich neu entwickelte Vorderradgabel. Das vielleicht wichtigste Feature aber, das der Marketingfuchs Turner ihr verpassen sollte, waren die drei Ziffern 1 0 0. Damit suggerierte Triumph, dass die Tiger in der Lage war, die 100 mph zu knacken. Und das auf einer massengefertigten Serienmaschine, die zwar nicht wirklich günstig, aber dennoch im Vergleich zu anderen leistungsstarken Motorrädern der damaligen Zeit wie beispielsweise Brough Superior für breitere Kundenkreise erschwinglich war. Und tatsächlich war dieser Tiger in der Lage die 100 mph zu knacken, allerdings musste man dazu die Endkappen der beiden Auspufftöpfe entfernen, die Turner natürlich nicht zufällig entfernbar gestaltet hatte. Aber auch mit diesen Endkappen war der Tiger immerhin noch für paarundneunzig mph gut, eine Spitzengeschwindigkeit, für die man sich seinerzeit als Motorradhersteller wahrlich nicht verstecken musste. Wenn auch Triumph so kurz vor dem Krieg nicht mehr vollumfänglich von Turners Kreationen profitieren konnte, schon gar nicht, nachdem die deutsche Luftwaffe das Triumphwerk 1940 in Schutt und Asche bomben sollte, hatte man dennoch mit dem Speed Twin für die Nachkriegszeit ein Ass im Ärmel, das im Verein mit einer dann neuen und modernen Produktionsstätte ein traumhaftes Potential entwickeln sollte. Denn Turner landete mit diesen beiden Motorrädern einen veritablen „Gameschanger“, der so überwältigend war, dass die allermeisten britischen Motorradhersteller nach dem Zweiten Weltkrieg nicht umhinkamen, dieses Erfolgsrezept und damit den Parallel-Twin zu kopieren, womit Turners Motor zum Archetyp dessen wurde, was man heute einen klassischen britischen Twin nennt. Immer noch assoziiert man den klassischen britischen Twin oft und vor allem und allein mit dem Gleichläufermotor, also den beiden Kolben, die gleichzeitig und parallel die Zylinderlaufbahnen herauf und runter donnern, wobei man verkennt, dass gerade die grazile und leichte Konzeption als verkappter Einzylindermotor dem britischen Twin seinen unnachahmlichen Charakter verleiht. Andere Motorradhersteller bauten auch Gleichläufermotoren, ein Motorrad mit diesem Motor ist u. a. die Laverda 750 SF. Allerdings orientierte man sich Ende der 1960er Jahre in Italien nicht an britischen Vorbildern, sondern an japanischen, so wurde das Motorengehäuse nicht vertikal, sondern horizontal gesplittet, um die Kurbelwelle anders als bei den Briten fünffach statt nur zweifach lagern zu können. Das sollte die Kurbelwelle bändigen, jedoch wurde der Motor der Laverda dadurch auch grösser und schwerer und damit das ganze Motorrad eher etwas für die Abteilung „Wuchtbrumme“. Das kann ganz sicher auch viel Spass und Laune machen, dennoch unterscheidet es sich fundamental von einem klassischen britischen Twin, der leichtfüssig, wendig und agil, angetrieben von unglaublicher Wucht, gleichsam wie ein Mountainbike mit einem 500, 650 oder 750 ccm grossen, aber dennoch verhältnismässig leichten Motor im Rahmen die Landstrassen entlang donnert. Turners Entwurf des Parallel-Twins war radikal, so radikal, dass damit in der Zukunft noch einige Schwierigkeiten verbunden sein werden, von denen er 1937 vielleicht noch nichts ahnen wollte.

1954 Triumph T100 Tiger 500

Die Schwierigkeiten, welche die Gruppe erwartet, die 1913 hoch zu Ross und in us-amerikanischer Kavallerie-Uniformen gekleidet an einem sonnigen Tag in ein texanisches Provinznest einreitet, um das dortige Büro der Eisenbahngesellschaft zu überfallen, sollten dagegen nicht allzu lange auf sich warten lassen und waren neben ihrer Kurzfristigkeit zudem auch noch ziemlich handfester Natur, weshalb es an dieser Stelle auch vollkommen unnötig ist, mehr als die fünf Überlebenden der kommenden Schwierigkeiten an dieser Stelle kurz vorzustellen, auch und gerade da sie nach ihrem Überleben die Hauptprotagonisten von Peckinpahs „The Wild Bunch“ stellen werden. Angeführt wird diese Banditenbande, die „Wild Bunch“, von Pike Bishop, einem langsam in die Jahre gekommenen Berufsverbrecher, ebenso schlitzohrig wie skrupellos, dem es bisher immer noch gelungen ist, sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen, auch wenn der Verfolgungsdruck in den letzten Jahren immer grösser wurde, weshalb auch ein hohes Kopfgeld auf ihn aufgesetzt ist. Sein grösster Vertrauter innerhalb der Bande oder auch dieser sehr speziellen Interessengemeinschaft ist Dutch Engstrom, auch er bereits jenseits der allerbesten Jahre, ebenso skrupellos wie Bishop, aber nicht so analytisch berechnend wie er, sondern eher so der Typ Gemütsmensch, der Bishop seit vielen Jahren kennt und unbedingt loyal zu ihm ist. Ganz anders als die beiden Gorch Brüder, Lyle und Tector, deren Loyalität immer dem gilt, der am besten zahlt, immer auf der Jagd nach dem schnellen Dollar, brutal und ohne Gewissen, versuchen sie stets den maximalen Profit für sich herauszupressen, ohne die geringste Scham, andere, seien es Banditenkollegen oder Huren dabei zu übervorteilen. Und schliesslich Angel, ein Mexikaner in den Mittzwanzigern, der den Wirren des Bürgerkriegs in seiner Heimat entflohen ist, um hier in den USA sein Glück zu suchen, und der schon vom Alter her nicht zu den anderen passt, auch weil er als einziger so etwas wie einen moralischen Kompass zu besitzen scheint, welcher besonders empfindlich auf die Werte Familie, Heimat und Ehre reagiert.

Colt „Peacemaker“ Single Action

Diese fünf Männer, die später im Film noch durch Freddy Sykes, einem alten Mann, der seine besten Tage als Berufskiller nun wirklich schon gesehen hat, weshalb er für das operative Geschäft der Banditen nicht mehr zu gebrauchen ist und sich darum mehr um logistische Aufgaben, wie die Organisation von Fluchtpferden und ähnlichen Kram kümmert, komplettiert werden, verkörpern in Peckinpahs Film gewissermassen die Zeit der „American Frontier“ oder wenn man es etwas weniger prosaisch ausdrücken will, die Ära des „Wilden Westens“, Amerikas Pionierzeit, als der Zugriff des Individuums auf seine Lebenschancen – wenn man so will – noch ganz unmittelbar waren, da sich noch keine oder nur sehr rudimentäre institutionelle Ebenen zwischen dem Individuum und seiner Welt geschoben hatten, die diesen direkten Zugriff zuerst reglementieren und später dann immer mehr minimieren sollten. Insofern wird der Wilde Westen durch diesen „Wilden Haufen“ ganz gut symbolisiert, stellt er doch das „Negativbild“ einer – wenn auch idealisierten – Ära dar, in der sich das Individuum seine Lebenschancen im unmittelbaren Zugriff auf das Land oder seine Ressourcen erkämpfen konnte, so wie Gesetzlose wie Pike Bishop und Konsorten sich ihre Lebenschancen im durch Waffengewalt betonten direkten Zugriff auf die Ressourcen der aufkommenden Vertreter des „Gilded Age“ erkämpfen konnten, bis diese das Land immer besser in den Griff bekamen und dann die staatlichen Institutionen in den rechtsfreien oder gesetzlosen Rückzugsraum des Wilden Westens und der Banditen nachzogen, wenn sie nicht sogar anmassend vorgaben, den Staat selbst zu verkörpern, so wie dies Pat Harrigan, Vertreter der Eisenbahngesellschaft und damit auch Vertreter des Gilded Age, später im Film auch ausdrücklich vorgeben wird zu tun. Zunächst aber steht dieser Pat Harrigan auf dem Dach des Gebäudes direkt gegenüber des Büros der Eisenbahngesellschaft, das Pike Bishop und seine Kumpane gleich überfallen werden, weil Harrigan überall das Gerücht hat verbreiten lassen, in diesem Büro würden just an diesem sonnigen Tage im Jahre 1913 eine ganze Menge an Silberdollars aufbewahrt werden. Pat Harrigan wartet also auf Pike Bishop und seine Bande, diese Plage der Eisenbahngesellschaft, und mit ihm wartet eine Horde von Kopfgeldjägern, die Peckinpah im Folgenden als die Art Abschaum charakterisiert, die einen Mann von hinten niederschiesst, um die Leiche sodann bis auf die Stiefel zu fleddern, als auch Deke Thornton, ein ehemaliger Partner und Kumpan von Pike Bishop, der einst durch dessen Unvorsichtigkeit angeschossen und verhaftet worden war, daraufhin eine traumatische Zeit im Gefängnis verbrachte und nun eine Chance zur Bewährung erhalten hat, die ihm die restliche Haftzeit ersparen könnte. Und diese Chance auf Bewährung ist – wie könnte es anders sein? – das Ergreifen oder besser noch die finale Eliminierung seines alten Gefährten als auch des harten Kerns der ganzen Bande. Und tatsächlich erkennt Thornton seinen alten Partner, als dieser mit den anderen das Büro der Eisenbahngesellschaft betritt. Die Bande sitzt nun in der Falle und das Geschmeiss des Gilded Age, die Kopfgeldjäger, bereitet sich darauf vor, Bishop mitsamt Kumpanen nonchalant über den Haufen zu ballern, sobald sie das Büro wieder verlassen werden. Allerdings entdecken die Banditen den vorbereiteten Hinterhalt und bereiten sich ihrerseits, nachdem sie natürlich die Geldsäcke in ihren Besitz gebracht haben, auf den Ausbruch vor, für den Bishop auf den richtigen Zeitpunkt wartet, der eintritt, als eine Demo – ohne Witz! – ausgerechnet der „Temperance Movement“, an deren Kundgebung sie auf dem Weg zum Büro vorbeigeritten waren, die Mainstreet entlang marschiert kommt. Die „Temperance Movement“ ist eine – Veganer gabs damals noch nicht – anfangs rein religiös motivierte Anti-Alkohol Bewegung, deren historische Wurzeln zwar bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht, und die zunächst nur für einen gemässigten oder „gottgefälligen“ Umgang mit Alkohol eintrat, sich aber mit den Jahrzehnten immer mehr radikalisierte und spätestens mit der Gründung der „Anti-Saloon League“ 1893 sehr wirkmächtig für das generelle Verbot von Alkohol einsetzte. Die Anti-Saloon League wurde so eine der Speerspitzen der Progressive Era, sie war die erste Nichtregierungsorganisation, die es meisterhaft verstand, moderne Kommunikationsmittel wie den Telegraphen, aber auch die damaligen Massenmedien, die Zeitungen, zu nutzen, um immensen politischen Druck auf die gewählten Volksvertreter auszuüben. Die Politiker fürchteten schlussendlich die Macht dieser NGO so sehr, dass sie der Prohibition 1919 mehrheitlich zustimmten, auch weil einige von ihnen wohl nicht zu Unrecht fürchteten, bei entsprechender Unbotmässigkeit von der League bei der geplanten Wiederwahl öffentlichkeitswirksam und diskreditierend zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das ist also das Tableau, welches Peckinpah für den ersten Shoot-Out seines Films im Jahre 1913 an der Mainstreet eines verschlafenen texanischen Provinznests versammelt hat: Eine größtenteils abgehalfterte Ganoventruppe, die – jetzt aber wirklich! – den letzten grossen Coup durchziehen will und zwar und natürlich in der Natur und im Stil des alten Westens, der mittlerweile untergegangen ist, und die inzwischen gespannt hat, dass auf dem Dach gegenüber die Lakaien der neuen Herren, die sich nicht nur den Westen, sondern mit mehr als nur zwielichtigen Methoden das ganze Land unterworfen haben, auf sie warten, um diesen lästigen, den erquicklichen Geschäftsbetrieb ihrer Herren störenden Dinosaurier endlich, endlich das schon flackernde Lebenslicht gänzlich auszublasen, während sich gleichzeitig eine Demonstration der Temperance Movement nähert, deren marschierende Aktivisten im Auftrag bescheidwissender und selbsternannter Weltverbesserer unterwegs sind, welche sich jetzt ausgerechnet im Jahre 1913 anschicken sollten, mit zunehmend undemokratischeren Erpressungsmethoden immer massiveren Druck auf gewählte Volksvertreter auszuüben, um sie sechs Jahre später allein in ihrem Sinne und mit letztendlich grossem Erfolg entscheidend zu beeinflussen.

Und irgendwann konnte man auch bei Norton Motors Ltd. den grossen Erfolg von Edward Turners Speed Twin nicht mehr ignorieren, weshalb man im Frühjahr 1947, als sich in England die wirtschaftliche Situation nach dem grossen Krieg nur sehr langsam zu verbessern begann, einen gewissen Bert Hopwood anheuerte, um ebenfalls einen Parallel Twin zu entwickeln. Ob die Entwicklung eines Zweizylinderreihenmotors tatsächlich ein Herzenswunsch der Geschäftsführung von Norton Motors Ltd. oder nur dem von Triumph getriebenen Zeitgeist zu schulden war, denn so ziemlich alle britischen Motorradhersteller entwickelten oder verbauten seinerzeit bereits Zweizylinderreihenmotoren, darf man durchaus bezweifeln, denn der massgebliche Mann bei dieser sehr besonderen Firma war zu dieser Zeit ein gewisser Joe Craig, der zwar nicht die Geschäftsführung innehatte, sondern „nur“ Chef der Entwicklungsabteilung war, nachdem er vor einem Gastspiel bei BSA lange Jahre die Rennsportabteilung Nortons verantwortete. Wenn normale Motorradhersteller normalerweise einen Rennstall unterhielten oder unterhalten, so taten und tun sie dies, um durch Erfolge im Rennsport den Verkauf ihrer herkömmlichen Motorräder anzukurbeln. Bei Norton unter der Ägide von Joe Craig verhielt sich das gewissermassen umgekehrt, Norton Motors Ltd. war eigentlich ein Rennstall, der eine nervende Motorradherstellung unterhielt, die man blöderweise benötigte, um den Rennsport zu finanzieren. Treibende Kraft hinter dieser sehr sympathischen Geschäftsidee war nun eben dieser Joe Craig, selbst ehemaliger Rennfahrer und als Nortons Rennsportchef in den 1930er Jahren dafür verantwortlich, dass ein von Arthur Carroll 1930 entwickelter Eintopf über fast ein Jahrzehnt den internationalen Rennsport dominierte, gerade weil Joe Craig es meisterhaft verstand, Jahr für Jahr mehr und mehr PS aus einem zunehmend antiquierterem Motorkonzept zu quetschen. Die Erfolge der Norton Einzylinderrennmaschinen, die man dann ab 1947 offiziell „Norton Manx“ nannte, sind legendär und auch heute noch unerreicht, kein anderer Motorradtyp hat so viele Meisterschaften und Rennen gewonnen wie Craigs immer wieder getunter Norton Eintopf. Von 1931 bis 1939 allein sieben Mal die Isle of Man Senior TT (500 ccm Klasse) als auch die Junior TT (350 ccm Klasse), damals die bei Weitem wichtigsten Rennen der Saison, wobei man als Norton Werksfahrer oft unter sich auf dem Siegertreppchen war. Die Dominanz der Norton Einzylindermaschinen war in der Vorkriegszeit geradezu erdrückend, wer Rennen gewinnen wollte, musste erst einmal an Nortons Urviechern vorbei, was meistens ein Ding der Unmöglichkeit war.

Nach dem Krieg allerdings wurden die Karten allmählich neu gemischt, die Konkurrenz, vor allem die Italiener, holten auf mehrzylindrigen Maschinen auf, während Nortons Einzylinder trotz aller Tricks langsam an sein absolutes Limit zu kommen schienen. Konnten die 1947, 1948 Isle of Man Senior TT auf nur marginal veränderten Vorkriegsmaschinen gewonnen werden, gingen die Junior TT jener Jahre verloren und das sogar deutlich. Und es sollte noch schlimmer kommen, ab 1949 waren die Rennen auf der Isle of Man Teil einer neuen Grand Prix Weltmeisterschaft, die in insgesamt 6 Grand Prix Rennen auf den Rennstrecken Europas ausgetragen wurde. Norton konnte in der 500 ccm Klasse nur das Rennen auf der Isle of Man gewinnen, alle anderen gingen verloren, was dazu führte, dass Norton diese erste Grand Prix Serie auf einem ernüchternden fünften Platz abschloss. Die Zeiten, in denen man auf einem vorsintflutlichen Einzylindermotorrad sitzend der gesamten Weltelite eine lange Nase drehen konnte, schienen unwiderruflich zu Ende zu gehen, weil auch Joe Graig, ein ziemlich gewiefter Mechaniker aber kein Ingenieur, ganz offensichtlich mit seinem Latein am Ende war. Aber dann hatte er unverschämtes Glück, zu dem er auch noch fast gezwungen werden musste, denn zum einen wurde ihm 1949 der erst später so genannte „Featherbed-Rahmen“ angeboten, dessen Potential Joe Craig nach anfänglicher Skepsis endlich erkannte und zunächst exklusiv für Norton sichern konnte. Der Featherbed war für seine Zeit geradezu revolutionär und setzte einen neuen Goldstandard gerade für den Rahmenbau von Rennmaschinen, da er auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten stabil blieb und ein präziseres Lenken ermöglichen sollte. Und zum anderen war es Nortons Geschäftsführer, Gilbert Smith, irgendwie gelungen, sich die Dienste eines Ingenieurs mit rennentscheidenden Talenten zu sichern. Die Norton-Folklore behauptet beharrlich, dass dieser Leo Kuzmicki eigentlich als Reinigungskraft eingestellt worden war, bevor seine Fähigkeiten endlich erkannt wurden und er in die Entwicklungsabteilung wechselte. Eine Legende, die heute immer noch kolportiert wird, und die vielleicht ihre Ursache darin hat, dass Norton damals kein Interesse daran hatte, die Konkurrenz wissen zu lassen, woran Kuzmicki wirklich arbeitete, und Kuzmicki selbst wiederum beinahe schon notorisch öffentlichkeitsscheu und auch sonst sehr auf Diskretion bedacht war, was wiederum mit seinem Werdegang zu tun hatte. Leo Kuzmicki, 1910 im Süden Russlands geboren, floh mit seiner Familie in den Revolutionswirren 1917 nach Dubno, das heute ukrainisch ist, nach dem Ersten Weltkrieg aber zu dem wiedergegründeten Polen gehörte, er studierte in Lwiw (Lemberg) Ingenieurwesen, wobei er sich der Thermodynamik zuwandte und hier besonders intensiv der Optimierung von Brennräumen in Verbrennungsmotoren. 1932 wurde er in die polnische Armee eingezogen, 1933 zur polnischen Luftwaffe versetzt und bekleidete 1936 bereits den Rang eines Oberleutnants. 1939, nachdem Deutschland und die Sowjetunion Polen überfallen hatten, wurde er von der Roten Armee gefangengenommen und zusammen mit hunderttausenden Polen, die nicht wie 22.000 andere polnische Offiziere sofort erschossen worden waren, im heutigen Usbekistan interniert. Während dieser Internierung wurde Kuzmicki wie seine Kameraden immer wieder verhört und auch gefoltert. Erst nachdem Hitler die Sowjetunion überfiel, was Stalin zu einem Alliierten Englands werden liess, wurde Kuzmicki freigelassen und schlug sich mit einigen zehntausend polnischen Soldaten bis nach England durch, wo er als Offizier in der Royal Air Force diente. Nach seiner Entlassung 1947 entschied er sich in Großbritannien zu bleiben, da Polen nun in Gänze von der Sowjetunion besetzt war. Aber auch in seiner neuen Heimat fühlte er sich nie vollumfänglich sicher, denn aufgrund seiner traumatischen Erfahrungen während der Gefangenschaft fürchtete er – ob zu recht oder unrecht – auch in England den langen Arm des sowjetischen Geheimdienstes. Kuzmicki arbeitete zunächst bei AJW Motorcycles in der Entwicklung, ein Job, für den ihn ein Kamerad aus der RAF empfohlen hatte. Wie und warum er dann ausgerechnet 1949 bei Norton Motors Ltd. aufschlug, liegt im Dunkel der Geschichte, seine Anstellung erfolgte jedenfalls unter grosser Verschwiegenheit, so verschwiegen, dass anfangs nur wenige Mitarbeiter wussten, was seine eigentliche Aufgabe war. Wie sich aber schnell zeigen sollte, war Kuzmicki mit seinen Fähigkeiten der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Platz, um aus einem in die Jahre gekommenen Einzylindermotor das absolute Maximum an Leistung herauszukitzeln. Kann sein, dass er auch mal den Boden aufwischte, nötig wird es dieser sicherlich gehabt haben, aber seine Aufgabe in der Entwicklungsabteilung bestand in erster Linie darin, den Verbrennungsvorgang im Motor zu optimieren. Hierzu war einiges an Kärrnerarbeit notwendig, Kuzmicki feilte an vielen kleinen Details, von denen Joe Craig wahrscheinlich noch nicht mal wusste, dass es sie gab. Hauptsächlich durch Verbesserung der Brennkammer, der Quetschkanten und des Kolbens erreichte Kuzmicki eine bessere Gemischaufbereitung, was mitursächlich für eine optimale Ausbreitung der Flammenfront war mit anschliessend verbesserter Hitzeabfuhr. Mit anderen Worten: Was Kuzmicki da leistete, war eigentlich Pionierarbeit. Er machte Nortons Einzylinder sehr viel leistungsstärker und gleichzeitig zuverlässiger. Zwei Eigenschaften eines Rennmotors, die sich – zumal in dieser Zeit – eigentlich gegenseitig ausschlossen. Geoff Duke, englische Rennfahrerlegende und auch höchst erfolgreich auf Nortons oder Kuzmickis Manx unterwegs, erinnerte sich in seinen Memoiren:

„(…) Leo showed me a flat-topped piston with which he replaced the previous massively domed design. He explained me the theory of squish, which seemed so unconventional at the time. The net result was a phenomenal 30% increase in power. And that was on fuel with al lower octane rating than the present-day two star! After the way he transformed the singles I had great respect for him.“

Ein „Netto-Zuwachs“ von 30% an Leistung schaufelte dann letztendlich knapp über 50 PS ans Hinterrad. Und das aus einem luftgekühlten 500 ccm Einzylinder Anfang der 1950er Jahre. (!). Man brauchte nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, was auf den Rennstrecken Europas geschehen würde, wenn man so einen potenten aber vergleichsweise leichten und zuverlässigen Eintopf in einen äusserst spurstabilen Rahmen packt. Bereits 1950 gingen diese „neuen“ Manx an den Start, mit grossem Erfolg: Norton Maschinen belegten die ersten drei Plätze der Isle of Man Senior als auch der Junior TT, für den Weltmeistertitel reichte es jedoch noch nicht ganz, die Grand Prix Serie wurde mit nur einem Punkt Rückstand auf dem zweiten Platz abgeschlossen, dafür gewann Norton jedoch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft – was mehr als nur ein Trostpflaster war. Noch besser, ja, geradezu traumhaft lief es ein Jahr später für Norton, die Grand Prix Serie wurde mit vier Siegen gewonnen, unter den ersten 10 Plätzen der Isle of Man Senior TT zählte man insgesamt 9 (!) Norton und die 350 ccm Maschinen liefen auf den ersten 3 Plätzen der Junior TT ein. Das war mehr als nur eindrucksvoll für eine Einzylinderrennmaschine, deren Motor in seinen Grundzügen bereits 1930 entwickelt worden war. Die Norton Manx wurde auch und gerade durch diese Siege, denen noch weitere folgen sollten, zu einer Legende der Motorradgeschichte. Gefeiert für diese Erfolge wurden vor allem die McCandless Brüder aus Nordirland, welche den Featherbed entwickelt und ihn zunächst Triumph angeboten hatten, wo man ihn jedoch reichlich arrogant ablehnte, und natürlich Joe Craig, der Chef der Entwicklungsabteilung, welcher die Lorbeeren für die sehr überzeugende Motor-Performance gerne in Empfang nahm. Der Kriegsflüchtling Kuzmicki aber, ohne dessen bahnbrechende Entwicklungsarbeit auch der stabilste Rahmen kaum eine Siegchance gehabt hätte, wurde von Norton nicht nur für seine Leistung nicht gewürdigt, sondern geriet auch über die Jahre zunehmend in Vergessenheit.

Aber natürlich waren die Siege in den Jahren 1951 und 1952 wie immer im Motorsport nur Momentaufnahmen. Das heisst, Norton hatte durch die Entwicklungsarbeiten von McCandless und Kuzmicki lediglich Zeit gewonnen. Schon bald würde die Konkurrenz die Vorteile von Norton analysiert haben und ihre Rennmaschinen ebenfalls ertüchtigen. Craig wusste, dass Kuzmicki so ziemlich das Maximum an Leistung aus dem altehrwürdigen Eintopf herausgeholt hatte, sehr viel mehr war nicht mehr zu erwarten, zudem ist ein Einzylinderrennmotor einem Vierzylinderrennmotor nunmal konzeptionell unterlegen und zwar aufgrund gewisser physikalischer Gesetzmässigkeiten, die auch ein Kuzmicki nicht einfach wegzaubern konnte. Wollte Craig also auch in Zukunft gegen die Mehrzylindermotoren der Konkurrenz bestehen, brauchte er auf Sicht dringend einen modernen Ersatz für seinen erfolgreichen aber dennoch in die Jahre gekommen Rennmotor. Und so erwog er den Ankauf eines französischen Vierzylinderaggregats, testete einen liegenden Einzylinder und machte sich bezüglich Flüssigkeitskühlung schlau, allein, er hatte seine Firma fast zu Tode gesiegt. Norton Motors Ltd., immer chronisch klamm, jetzt aber komplett am Ende, wurde 1953 von Associated Motor Cycles (AMC) übernommen und danach, 1954, aus dem Renngeschehen zurückgezogen. Der Einzylinder-Rennmotor-Technologieführer Norton hatte für seine exzessive Rennleidenschaft, von 1947 bis 1954 sollte Norton alle Isle of Man Senior TT Rennen gewinnen, einen hohen Preis gezahlt. Geschätzte 90% aller Mittel der Entwicklungsabteilung flossen in diesen Jahren und auch davor allein in die Optimierung der Renntechnik. Und dabei war Norton mit einem Ausstoss von je nach Auftragslage 4.500 bis 9.000 Motorrädern jährlich eine Firma von vergleichsweise kleiner Grösse, welcher der Rennsport so dringend benötigte Ressourcen entzog. Bert Hopwood, der Mann, welcher für Norton den Twin entwickeln sollte, schätzte, dass Norton in jenen Jahren wenn überhaupt einen Gewinn von 7% vor Steuern auswies, dessen Löwenanteil auch noch von der Schwesterfirma R. T. Shelley, einem Werkzeugmacher, erwirtschaftet wurde. Folge des daraus resultierenden Investitionsstaus waren grotesk veraltete Produktionsbedingungen: Museumsreife Produktionsanlagen, umständliche und schon lange nicht mehr zeitgemässe Herstellungsprozesse in einem viktorianisch anmutenden Ambiente der frühen Industriellen Revolution. Die Anekdoten aus dieser Zeit sind zahlreich, exemplarisch ist vielleicht die Erinnerung von John Gill, der 1960 eine Stelle als Testfahrer bei Norton in Birmingham antrat und sich im dortigen Werk zunächst auf einem schwarzen Teppich unterwegs wähnte, bis er feststellen musste, dass es sich bei diesem „Teppich“ um eine dicke Schicht aus Öl und Dreck handelte, die auf dem Betonboden klebte, was vielleicht vor Jahren schon Kuzmicki verstört haben könnte. Die Arbeitsbedingungen in diesem kleinen Werk in Birmingham hatten nichts bis gar nichts von dem Glamour, den Norton sich zweieinhalb Jahrzehnte lang auf den Rennstrecken der Welt einfuhr. Der Alltag an der Bracebridge Street war viel mehr laut, eng, stickig und dreckig, oder wie es Steve Wilson in seinem Werk „Norton Motor Cycles From 1950 To 1986“ formuliert:

„The result was the paradox that Norton were world leaders who operated out of a slum.“

Wobei sich das sich das mit dem „world leader“ allein auf die Rennmaschinen bezog, die von einem kleinen und auserlesenen Teil der Kundschaft weiterhin käuflich erworben werden konnten. Auf den grossen Rest der Produktpalette Ende der 1940er und Anfang der 1950er Jahre, den eigentlichen Brot-und-Butter-Motorrädern Nortons, strahlte wenig von dem Glanz der Triumphe auf der Isle of Man ab: Sie waren nicht nur altmodisch anmutende, sondern auch noch schwere Einzylinder, die zudem auch nicht sonderlich schnell waren, da die Modellpflege und Weiterentwicklung dieser Motorräder zugunsten des Rennsports unterlassen worden war.

Nortons erster Twin: Die Dominator 7

Und da war es vielleicht alles andere als ein ungeschickter Schachzug, die eigene Entwicklungsabteilung mit solchen Nebensächlichkeiten wie der Entwicklung eines eigenen Twin-Motors erst gar nicht zu belästigen und stattdessen mit Bert Hopwood im April 1947 einen Externen einzustellen und damit zu betrauen, zumal Bert Hopwood ein alter Bekannter von Ed Turner war, was aber in der damaligen britischen Motorradbranche nichts besonderes sein sollte, denn fast alle leitenden Figuren auf der technischen Ebene haben sich irgendwie gekannt und nicht selten mal miteinander gearbeitet, sei es bei Triumph, Ariel, Norton oder BSA. Oft zogen die einschlägigen Ingenieure von Laden zu Laden und streuten ihr Wissen branchenweit, was wiederum – man kann es kaum anders schreiben – zu einer gewissen technischen Inzucht führte. Bert Hopwood hatte bereits in den 1930er Jahren mit Turner unter Val Page bei Ariel gearbeitet. Page zog dann weiter zu Triumph, die er 1936 wieder verliess, um sich neuen Aufgaben bei BSA zu widmen, woraufhin Turner ihn bei Triumph beerbte, wohin er Bert Hopwood mitbrachte, der sich jetzt um den neuen Twin bei Norton kümmerte. Bei Triumph hatte Hopwood Turner geholfen, den Speed Twin zu entwickeln. Er kannte also die Stärken und auch Schwächen des Triumph-Aggregats sehr gut und war demzufolge bemüht, vor allem die Schwächen durch seinen Entwurf – unter Berücksichtigung von Nortons antiquierten Produktionsbedingungen und limitierten finanziellen Möglichkeiten – auszumerzen oder wenigstens abzumildern. So vereinfachte er beispielsweise den Motor, indem er anders als Triumph nur eine Nockenwelle verwendete, versuchte die thermischen Probleme des frühen Triumph-Aggregates auch dadurch zu entschärfen, dass er die zwei Auspuffports möglichst weit voneinander entfernt im Fahrtwind positionierte und die Tunnel für die Stösselstangen innen im Zylinderblock integrierte, anstatt die Tunnel als Rohre wie beim Speed Twin aussen am Motor zu verbauen, was eine Maximierung der Kühlrippen stark eingeschränkt hätte. Ausserdem ersetzte er die Steuerräder durch eine Kette und den Ventildeckel durch drei kleine Inspektionsdeckel, da er die Kipphebel mit in das Gussteil des Zylinderkopfes montierte. Die beiden wichtigsten Änderungen nicht nur gegenüber Triumphs Paralleltwin, sondern auch den allermeisten anderen britischen Gleichläufermotoren, die seit Turners Coup 1937 erdacht und konstruiert worden waren, betrafen das eigentliche Herz des Motors. Hopwood verpasste der zweifach gelagerten Kurbelwelle von Nortons Twin stärkere Lager und plante gleichzeitig einen geringeren Hub von nur 72,6 mm gegenüber Triumphs 80 mm. All das sollte, so war jedenfalls der Plan, Nortons ersten Zweizylindermotor ruhiger, standhafter, öldichter und kühler machen. Allerdings sollte Hopwood die Markteinführung des von ihm fertig entwickelten Motors nicht mehr an vorderster Front miterleben, nach internen Querelen und Streitigkeiten vor allem mit Joe Craig verliess er Norton bereits im Mai 1949 wieder. Nach dem Ausscheiden Hopwoods verfuhr man bei Norton wie seinerzeit bei Triumph, sie steckten den neuentwickelten Motor unverändert einfach in den alten, rudimentär hinterradgefederten Starr-Rahmen einer Einzylindermaschine, ein Jahr später dann in eine überarbeitete Version mit Schwingarm, nannten das Ganze Dominator 7, und beliessen es erstmal dabei, auch wenn sie mit dem Featherbed eigentlich ein besseres Kaufargument gehabt hätten. Der Featherbed litt anfangs jedoch unter chronischen Lieferschwierigkeiten, war zudem teurer und ausserdem argumentierte man bei Norton damit, dass man an den alten überarbeiteten Rahmen sehr viel besser so praktische Beiwagen befestigen konnte, was aber nicht den Tatsachen entsprach. Und so erlebt der Norton-Twin seine Markteinführung als das Aggregat einer Tourenmaschine. Entweder Craigs vernichtendes Verdikt wirkte nach oder man hatte bei Norton Grundsätzliches nicht begriffen, denn der Erfolg von Turners Speed Twin fusste doch gerade auf dessen Sportlichkeit. Aber auch wenn man der ersten Parallel-Twin Norton, der Dominator 7, zeitlebens bis zu ihrem Produktionsstopp 1955 den Featherbed-Rahmen verweigerte, so war Hopwoods Design dennoch ein grosser technischer Erfolg. Der 500 ccm Motor erwies sich gegenüber dem gleich grossen Triumphaggregaten als ebenbürtig, wenn er auch anfangs über etwas weniger Leistung verfügte, zudem war er vergleichsweise leicht zu starten, zuverlässig, beschleunigte gut und war – jooooah – vergleichsweise öldicht… Norton hatte jetzt einen mehr als nur konkurrenz- und – wie sich bald zeigen sollte – ausbaufähigen Twin, der jedoch aufgrund der altertümlichen Produktionsmethoden und der umständlicheren Montage des Motors auch mehr als 10% teurer war als eine vergleichbare Triumph. Ein Malus, der immer bestehen blieb, auch wenn die grosse Stunde des Norton-Twins noch bevorstehen sollte.

Dass sich die beiden Herren Craig und Hopwood in gegenseitiger Abneigung zugetan gewesen waren, wäre noch recht freundlich formuliert. In diesem Sinne ist auch bezeichnend, dass Craig lieber eigene Entwicklungsanstrengungen für einen Nachfolger des Manx-Motors unternahm oder gar Lösungen mit externen und auch noch französischen Entwicklungen andachte, statt auf den im eigenen Haus von Hopwood entwickelten Motor zurückzugreifen oder ihn wenigstens als Grundlage für rennspezifische Weiterentwicklungen heranzuziehen. Craig lehnte den eigenen Norton-Twin rundweg ab, ihm zufolge fehlte es dem Aggregat grundsätzlich an den für den Rennsport erforderlichen „dynamischen“ Genen. Ein durch persönliche Animositäten geprägtes Fehlurteil, wie sich spätestens ab 1955 zeigen sollte, als Bert Hopwood nach dem Ausscheiden Craigs zu Norton als Geschäftsführer zurückkehrte, sodann einen gewissen Doug Hele verpflichtete, der als Ingenieur bereits in früheren Jahren mit Kuzmicki an den Manx-Motoren gearbeitet hatte, und jetzt diese Rennaggregate, die sich bei privaten Rennställen immer noch grosser Beliebtheit erfreuten, wieder auf Vordermann bringen sollte. Doug Hele nahm sich später auch des Norton-Twins an, brachte ihn relativ schnell auf Manx-Niveau, sodass der von ihm entwickelte „Domiracer“- Prototype 1961 die Isle of Man TT auf einem sehr respektablen dritten Platz abschliessen konnte. Weiteres Renn-Potential war durchaus vorhanden, dessen Entwicklung aber wieder einmal aufgrund finanzieller Engpässe aufgegeben werden musste. In diesem Zusammenhang und in Fokussierung auf die wirtschaftlichen Umstände und die limitierten Möglichkeiten der Firma Norton erscheint das Wirken von Joe Craig in einem zunehmend schlechten Licht, war er es doch, der durch eine fast schon manische Fixierung auf Rennsporterfolge dem Unternehmen über Jahre hinweg wichtige Ressourcen entzog und somit – wenn auch natürlich nicht alleine, denn er war nie der Geschäftsführer – für die angespannte finanzielle Situation und die antiquierten Produktionsmethoden im Werk verantwortlich zeichnete. Das aber ist nur die halbe Wahrheit, der eine andere Hälfte entgegensteht, die auch heute noch in einem durchaus kräftigen hellen Licht erstrahlt, nämlich, dass gerade aus diesem dreckigen und hoffnungslos heruntergekommenen „Slum“ an der Bracebridge Street in Birmingham jene Maschinen gerollt wurden, die auf den Rennstrecken der Welt für Furore sorgen sollten und immer noch einen Ruf wie Donnerhall geniessen: Die „unerreichbaren“ Norton Manx.

The Unapproachable

Bishop wartet hinter den Glasscheiben des Eisenbahnbüros nicht mehr auf seine grosse Stunde, er wartet auf den richtigen Augenblick, sich aus der Falle, in der sich seine Bande und er befinden, herauszuwinden, und beobachtet hierzu den Demonstrationszug der „Temperance Movement“, der angeführt von einer Blasmusikkapelle langsam die Mainstream hinunter marschiert. Peckinpah lässt die Blaskapelle „Shall We Gather At The River?“ intonieren, ein amerikanisches Kirchenlied, welches durch die Offenbarung des Johannes inspiriert ist und hier auf eine besondere Stelle der Offenbarung nach Apokalypse und Jüngstem Gericht rekurriert, die Teil der Beschreibung der Neuen Welt Gottes ist:

„Und er zeigte mir auch den Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein.“ Offenbarung 22,1-4

Es ist die biblisch offenbarte Wiederherstellung der Stadt als Paradies, die in den Zeilen von „Shall We Gather At The River?“ durchklingt, deren Melodie jetzt die musikalische Einleitung sowie den Rahmen der kommenden Schiesserei liefert, indem sie die marschierenden Gläubigen auffordert, sich sinnbildlich an dem Fluss zu versammeln, der seine Quelle an dem Thron Gottes und des Lammes hat:

„Yes, we’ll gather at the river,

The beautiful, the beautiful river;

Gather with the saints at the river

That flows by the throne of God.“

Und so strömen die religiös motivierten Lämmer der „Temperance Movement“, diese Mutter aller NGOs, die Mainstreet entlang mitten durch die Stadt, die ihr Paradies werden soll, jedoch wachsen an den beiden Seiten ihres Flusses keine Bäume und schon gar keine aus dem Paradies, sondern stehen sich schwerbewaffnete Männer gegenüber, die so etwas wie ein strukturell bedingtes Missverständnis oder eine systembedingte Inkompatibilität miteinander austragen wollen, um nicht zu schreiben: Müssen. Die ersten beiden Amerika, die Vertreter der American Frontier, denen das weite Land noch eine kostbare Verheissung war, das Lebenschancen für Alle bereithielt, und die Vertreter des Gilded Age, die sich das weite Land zunehmend ökonomisch unterwarfen, bis sich diese Lebenschancen der Vielen in immer weniger Händen bündelten und dadurch die amerikanische Verheissung bis zur Unkenntlichkeit deformierten. Und so eine Gegenüberstellung kann natürlich nicht gut gehen, vor allem dann nicht, wenn ein paar wenige Dinosaurier der Frontier es partout nicht lassen können, die neuen Herren immer und immer wieder herauszufordern, weshalb ihnen jetzt das letzte Stündlein zu schlagen droht, wenn – ja, wenn – es Pike Bishop nicht gelingen sollte, die sich durch die aufmarschierende Temperance Movement bietende Gelegenheit beim frommen Schopfe zu packen.

William Holden als „Pike Bishop“ in The Wild Bunch

Aber Pike Bishop ist eben Pike Bishop und deshalb öffnet er die Tür des Büros der Eisenbahngesellschaft und schubst einen bemitleidenswerten Angestellten der Eisenbahngesellschaft durch dieselbe auf die Mainstreet, wohlwissend, dass die Kopfgeldjäger der Eisenbahngesellschaft nicht einen Moment zögern werden, um ausnahmslos alles, aber auch wirklich alles niederzuknallen, was sich durch eben diese Tür auf die Mainstream bewegt, wodurch Bishop auch die Teilnehmer der Temperance Demonstration in akute Lebensgefahr bringen wird. Aber Pike Bishop ist skrupellos, es ist ihm egal, dass die Schergen der Eisenbahngesellschaft den bemitleidenswerten Angestellten der Eisenbahngesellschaft augenblicklich unter Feuer nehmen und töten, so wie es ihm auch vollkommen egal ist, dass viele Teilnehmer der Demonstration getroffen werden und sterben, weil er entschieden hat, sie für sich und seine Bande als Deckung zu missbrauchen. Es ist ihm egal, dass die Kopfgeldjäger der Eisenbahngesellschaft unter diesen unschuldigen Lämmern ein Massaker anrichten, so wie es Harrigan, dem ranghöchsten Vertreter der Eisenbahngesellschaft vor Ort, egal ist, dass sein gekauftes Gesindel in der Gier auf das ausgelobte Kopfgeld keinerlei Probleme damit hat, unschuldige Männer und Frauen über den Haufen zu knallen. Peckinpah wurde später für die exzessive Gewaltdarstellungen in The Wild Bunch kritisiert, die im heutigen Licht, da der Zuschauer beispielsweise durch mehrere Narcos-Serien abgestumpft ist, in denen wahlweise mexikanische oder kolumbianische Ganoven sich in Zeitlupe gegenseitig die Schädelkalotte mittels einer abgesägten Schrottflinte entfernen, eher mild erscheinen. Allerdings erfüllen Peckinpahs Gewaltdarstellungen anders als die Schiessereien in den Narcos-Serien, die letztlich nur dem voyeuristischen Zuschauerbedürfnis dienen sollen, einen dramaturgischen Sinn. Peckinpah skizziert beide Gruppen, die Banditen als auch deren Verfolger, als allein von ihren Interessen geleitet, denen sie alles andere unterordnen. Werte oder gar eine höhere Moral scheinen ihnen vollkommen fremd zu sein, sie nehmen auf nichts und niemanden Rücksicht und gehen für ihre Ziele, ein paar Silberdollars, Kopfgelder oder den Tod ihrer Widersacher, sprichwörtlich auch über die Leichen Unschuldiger. Vielleicht könnte man zur Entschuldigung zumindest der Banditen anfügen, dass sie lediglich auf ihre Verfolger schiessen und die Demonstranten „nur“ als Deckung nutzen, dennoch nehmen sie die Kollateralschäden nicht nur billigend in Kauf, sie profitieren auch noch von dem sich einstellenden und tödlichen Durcheinander, das ihren Verfolgern die klare Definition ihrer Ziele erschwert.

Sam Peckinpah während der Dreharbeiten zu The Wild Bunch

In diesem Sinne sollte sich Peckinpahs Replik auf die Kritik an den für die damalige Zeit exzessiven Gewaltdarstellungen in seinem Film, er verstehe diese als eine Allegorie zu den Kriegsberichten aus Vietnam, die in jenen Jahren zur Abendessenszeit über amerikanische Mattscheiben flimmerten, und wolle seinem Publikum „eine Idee davon geben, wie es ist, nieder geschossen zu werden“, grausam bewahrheiten, denn kurz vor dem Kinostart des Films im Sommer 1969 sickerten die ersten Nachrichten von dem Massaker in My Lai in die amerikanische Öffentlichkeit, bei dem im Frühjahr 1968 amerikanische Soldaten auf der Suche nach dem Vietcong, der sich immer wieder geschickt ihrem Zugriff entziehen konnte, und deren vermeintlichen Unterstützern nach dem zynischen Motto „Kill them all and let God sort them out“ ein ganzes Dorf ausradierten und 504 Vietnamesen, darunter auch Frauen, Kinder und Greise umbrachten. Das Massaker auf der Mainstreet in Peckinpahs Film nimmt My Lai – ohne dies zu wollen – gewissermassen cineastisch vorweg, fast schon unheimlich deutlich wird dies als Crazy Lee, ein etwas debiles Bandenmitglied, den Pike Bishop beordert hat, im Büro der Eisenbahngesellschaft zu verbleiben, um die dort anwesenden Angestellten und Kunden zu bewachen, damit sie ihm und seinen Kumpanen bei ihrem Ausbruchsversuch nicht in den Rücken fallen können, einen Blick aus den Fenster wirft und das Ausmass der sich abspielenden Katastrophe sofort erfasst:

„Man, they’re blowin’ this town all to hell!“

Wenig später wird er seine Gefangenen unter vorgehaltener Waffe zwingen, wieder das alte Kirchenlied „Shall We Gather At The River?“ anzustimmen und sie dann auch noch als eine Art dreiköpfige Mini-Demonstration im Büro herumzuscheuchen, während er lauthals mitsingt:

„Gather with the saints at the river,

That flows by the throne of God“

und draussen auf der Mainstreet die ursprünglichen Demonstrationsteilnehmer der Temperance Movement zusammengeschossen werden.

Die Schiesserei auf der Mainstreet

Und das ist natürlich die Pervertierung des Kirchenliedes und Peckinpahs Verdeutlichung, dass hier am Fluss natürlich nicht das versprochene Paradies wartet, sondern jederzeit die reine Hölle ausbrechen kann, in der neben Recht, Gesetz und ethischen Normen auch christliche Werte keinerlei Bedeutung haben und statt ihrer allein diejenigen die Ansagen machen, die gerade am Drücker sind oder anders formuliert: Den Finger am Abzug haben, und das sind im Moment und zum Unglück der Bürger als auch der Banditen eben die Herren des Gilded Age, deren örtlicher Vertreter, Eisenbahnagent Pat Harrigan, das auch nochmal deutlich gegenüber den Offiziellen der Stadt ausspricht, die ihn, nachdem die letzten Überlebenden der Wild Bunch haben fliehen können, sich somit die Schiesserei gelegt hat und die Kopfgeldjäger beginnen die Leichen zu fleddern, zur Rechenschaft für dieses Massaker ziehen wollen: „Ohne die Eisenbahn wäre dies hier immer noch ein lausiges kleines Nest!“, lässt er sie wissen und „We represent the law!“. Für Pat Harrigan liegen die Dinge ziemlich klar auf der Hand, die neuen Herren nicht nur des Westens hatten sich das Land durch dessen industrielle und infrastrukturelle Erschliessung untertan gemacht und sahen sich dadurch auch im Recht, von der Bevölkerung furchtbarste Opfer einfordern zu können.

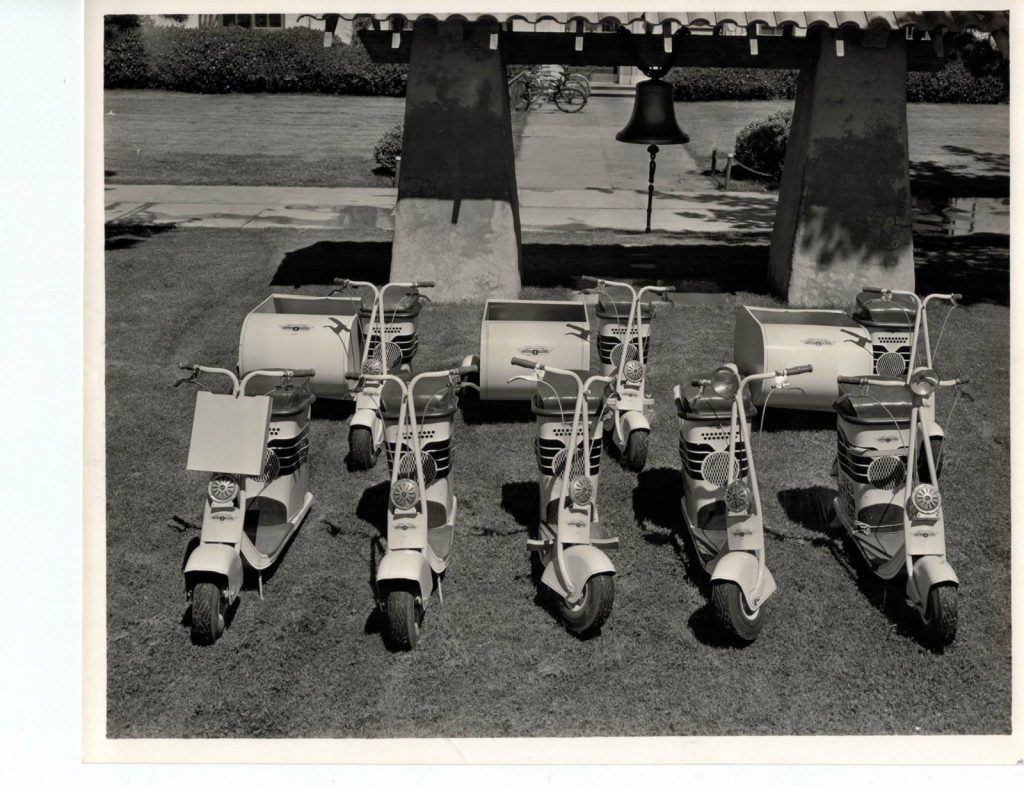

Ist es eigentlich eine Binse, dass Geschichtsschreibung nicht gerecht ist? Wahrscheinlich schon. Und deshalb verwundert nicht, dass auch die Schreibung der Motorradgeschichte nicht gerecht ist und so die Verdienste eines Mannes, der ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich das Motorrad vom Transportmittel der Minderbetuchten und des Proletariats zu einem Freizeitspass oder auch Lifestyle-Accessoire so ziemlich aller gesellschaftlichen Schichten entwickeln konnte, in die Vergessenheit dämmerten. Und dieser Mann erblickte im Jahre 1905 in den USA oder genauer: In Winnemucca, Nevada, das Licht der Welt. Der Sohn eines Vize-Präsidenten der Bank of America, also Spross einer ziemlich wohlhabenden Familie, von dem aufgrund seiner Herkunft eigentlich nicht erwartet werden konnte, dass er in etwas mehr als 30 Jahren einen heftigen Motorradfimmel entwickeln sollte, der eben der weiteren Entwicklung des Motorrades einen ganz entscheidenden Spin gab. Aufgewachsen in Californien, schlug er zunächst die typische Karriere eines Abkömmlings der amerikanischen Upper-Class ein, er studierte Jura an der Stanford University und an der University Southern California Law School und eröffnete nach seinem Abschluss eine Anwaltskanzlei in Los Angeles. Bis dahin zeigte Bill Johnson eigentlich null Interesse an dem, was später sein Lebensinhalt als auch -werk werden sollte, bis er 1936 seinen Urlaub auf Hawaii verbrachte, wo er einem kuriosen motorisierten Zweirad begegnete, welches seine Neugier erregte. Das Salsbury Moto Glide war in der Tat ein sehr spezielles Gefährt, zumal für die USA, dem Land der grossen Entfernungen, die es gemäss des American Way of Life doch möglichst komfortabel zu überwinden galt, denn bei diesem Gefährt handelte es sich um einen ziemlich minimalistischen… äähh… Scooter:

Auch wenn dieser Scooter noch ein wenig improvisiert aussah, so hatte er 1936 im Prinzip schon fast alles an Bord, was zehn Jahre später in Italien die erste Vespa zu einem grossen Erfolg werden liess. Ein sehr kompaktes Design, sparsamer Heckantrieb, Sitzmöglichkeit, rudimentäre Beleuchtung, Hupe und Bremse. Bereits 1938 präsentierte Salsbury eine stark verbesserte Version seines Moto Glide.

Das neue Modell verfügte jetzt über eine Kupplung, somit war es nicht mehr notwendig, den Motor nach jedem Stop neu zu starten, sowie über ein stufenloses automatisches Getriebe, eine bahnbrechende Neuentwicklung Salsburys, die das Schalten überflüssig machte. Das Moto Glide war damit seiner Zeit weit voraus, erst Jahrzehnte später sollte Piaggio seinen Vespas vergleichbare Technik gönnen. Salsburys Scooter machte das Rollerfahren somit einfacher und sicherer und wurde zum Leitbild der zweiten Generation dieser Fahrzeuggattung, deren erste Generation sich zwischen 1915 bis 1930 aufgrund teilweise eklatanter Sicherheitsmängel nicht auf Dauer bei der Kundschaft durchsetzen konnte. Salsbury jedoch entwickelte seinen kleinen Roller beharrlich und über die Jahre weiter, machte ihn komfortabler und alltagstauglicher, Endpunkt war das Model 85, welches 1947 endlich vollumfänglich als eigentlicher Stammvater der modernen Roller zu erkennen war.

DeLuxe Version mit Windschutzscheibe

Der Legende nach hatte sich E. Foster Salsbury ursprünglich von der Flugpionierin Amelia Earhart inspirieren lassen, die er in den 1930er Jahren auf dem Flughafen von Oakland beim Fahren eines Scooters der ersten Generation – vermutlich handelte es sich hierbei um einen Autoped Scooter – beobachten konnte.

Amelia Earhart (links) 1935 zusammen mit ihrer Flugschülerin auf einem Scooter. Anders als oft behauptet, handelt es sich bei diesem Scooter nicht um einen Autoped Scooter und schon gar nicht um einen E-Scooter. Entweder sind die beiden Damen auf einem unbekannten Vehikel unterwegs, das Salsburys Moto Glide allerdings sehr sehr ähnlich sieht… Oder sie fahren auf dem 1935er Prototype des Moto Glide

Allerdings bot der Autoped Scooter, der in den USA von 1915 bis 1921 und in Deutschland in Lizenz von Krupp von 1919 bis 1922 gefertigt wurde, noch keine Sitzmöglichkeit, auf ihm musste man noch stehen. Dennoch war es nicht Salsbury, der den Rollerfahrern als Erster eine Sitzmöglichkeit spendierte, auch hier gab es frühe Vorläufer.

Autoped 1919

Den ABC Scootamota (Der hiess wirklich so), komplett mit Heckantrieb, Sitzmöglichkeit, Licht und anderem Geraffel.

ABC Scootamota 1919-1922

Aber schon das nominell allererste seriengefertigte Motorrad der Welt, das Hildebrand & Wolfmüller von 1894, war – seien wir ehrlich! – eigentlich ein Roller.

Hildebrand & Wolfmüller (1894)

Johnsons Motorradfieber war – wenn auch durch einen Roller – jedenfalls entfacht und zwar so gründlich, dass er nicht nur einen Salsbury Motor Glide kaufte, sondern zusammen mit seinem Schwager gleich Teilhaber der in Los Angeles ansässigen Salsbury Corporation wurde. Erst einmal angefixt, wurde er auch ein begieriger Leser britischer Motorradzeitungen und entschloss sich schliesslich zum Kauf einer Ariel Square Four, also jenes versponnenen Motorrads mit den vier im Quadrat angeordneten Zylindern und den zwei Kurbelwellen, welches Edward Turner seinerzeit entworfen und Ariel gebaut hatte. Und eben diese Kaufentscheidung offenbart die Denke Bill Johnsons, denn kein Mensch, der einigermassen technisch beschlagen oder sonstwie bei Trost ist, kauft sich ein Motorrad, das so „sophisticated“ ist, wie es „sophisticateter“ eigentlich gar nicht mehr geht, eindeutig overengineerd und zudem mit Motorüberhitzungsgarantie bei längeren Fahrten oder dauerhaft hohen Drehzahlen.

Bill Johnson auf seiner Ariel Square Four

Johnson sah die Sache aber offenbar anders und eben dieses „anders“ war ganz entscheidend, denn er betrachtete die Ariel nicht „nüchtern“ wie ein Mechaniker oder Ingenieur dies tun würde, sondern eher mit den Augen des Enthusiasten. Ähnlich verhielt es sich mit dem Salsbury Scooter, sollte dieser zunächst vielleicht mit dem Gedanken entworfen worden sein, ein möglichst günstiges Nahverkehrsmittel auf den Markt einer von der Grossen Depression gebeutelten Nation zu bringen, das auch ärmeren Schichten die Teilnahme am urbanen Individualverkehr ermöglichen konnte, kam es „anders“, denn es trat eher ein umgekehrter Effekt ein, der Scooter wurde anfangs zum Spielzeug einer progressiven Elite, die auch in der Wirtschaftskrise über genug Kleingeld verfügte, sich so einen „hippen“ Spass leisten zu können. Denn wenn auch der Scooter zeitweise „the latest thing!“ in Californien war und Stars wie Bing Crosby, Rita Hayworth oder Olivia de Havilland sich gerne auf ihm ablichten liessen, der Salsbury Moto Glide wurde nie ein Gefährt für die Massen, im ersten Jahr, 1936, verkaufte Foster Salsbury vielleicht 300 von seinen Scootern, 1947, im letzten Jahr des Bestehens von Salsbury Motors, die Firma war zwischenzeitlich von dem Luftfahrtkonzern Northrop akquiriert und unbenannt worden, fertigte man schätzungsweise 6.500 Scooter. Das war entschieden zu wenig, um die Profitzone zu erreichen, zumal die Produktionskosten jedes einzelnen Rollers mittlerweile so hoch waren, dass selbst grössere Steigerungen der Produktionszahlen es kaum erwarten liessen, jemals die Gewinnzone zu erreichen. Northrop zog schlussendlich die Notbremse und liess seine Tochterfirma 1947 bankrott gehen. Die Firma wurde dann noch zweimal verkauft und stellte die Produktion 1950 schliesslich gänzlich ein. Das aber sollte E. Foster Salsburys Schaden nicht sein, er konzentrierte sich mit seiner eigenen Firma Salsbury Corporation auf die Produktion und den Vertrieb des stufenlosen automatischen Getriebes, dessen geistiger Eigentümer er klugerweise geblieben war, und das mit grossem Erfolg. Diese im Deutschen auch Umschlingungsgetriebe genannten technischen Wunderwerke fanden Einsatz in vielfältigen Kleinfahrzeugen wie beispielsweise in Rollern, Baustellenfahrzeugen, Wasserfahrzeugen, Buggys oder Golfcarts. So wird auch geschätzt, dass 1970 90% aller Schneemobile weltweit mit Salsburys Getriebe unterwegs waren. 1969 verkaufte er seine Firmenanteile als reicher Mann.